墨新聞|記者游宏琦/高雄報導

《國學專欄》岸先生說文字|第六集

撰文:岸先生;記者 游宏琦 編輯製作

影音連結 ;https://youtu.be/yFqKHaYp9cE?si=lTqHdrwGP6AD4clt

;https://youtu.be/yFqKHaYp9cE?si=lTqHdrwGP6AD4clt

文是文,字是字──《說文解字》的關鍵一句

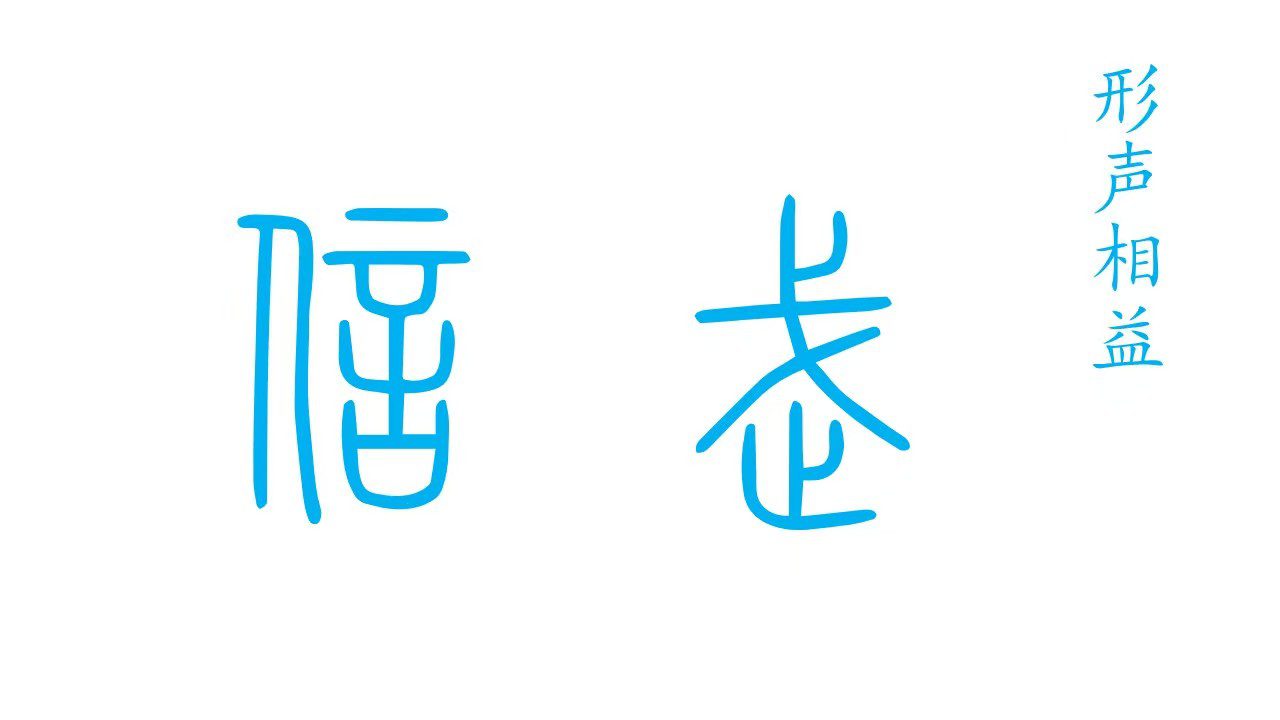

我們繼續來看說文解字的敘文:“倉頡之初作書,蓋依類象形,故謂之文;其後形聲相益,即謂之字”。在倉頡最初造字的時候,用“依類象形”的原理創造出來的稱作文;其後,用“形聲相益”的原理創造出來的就稱作字。所以,文是文,字是字,它們在最初的時候有著根本的不同。

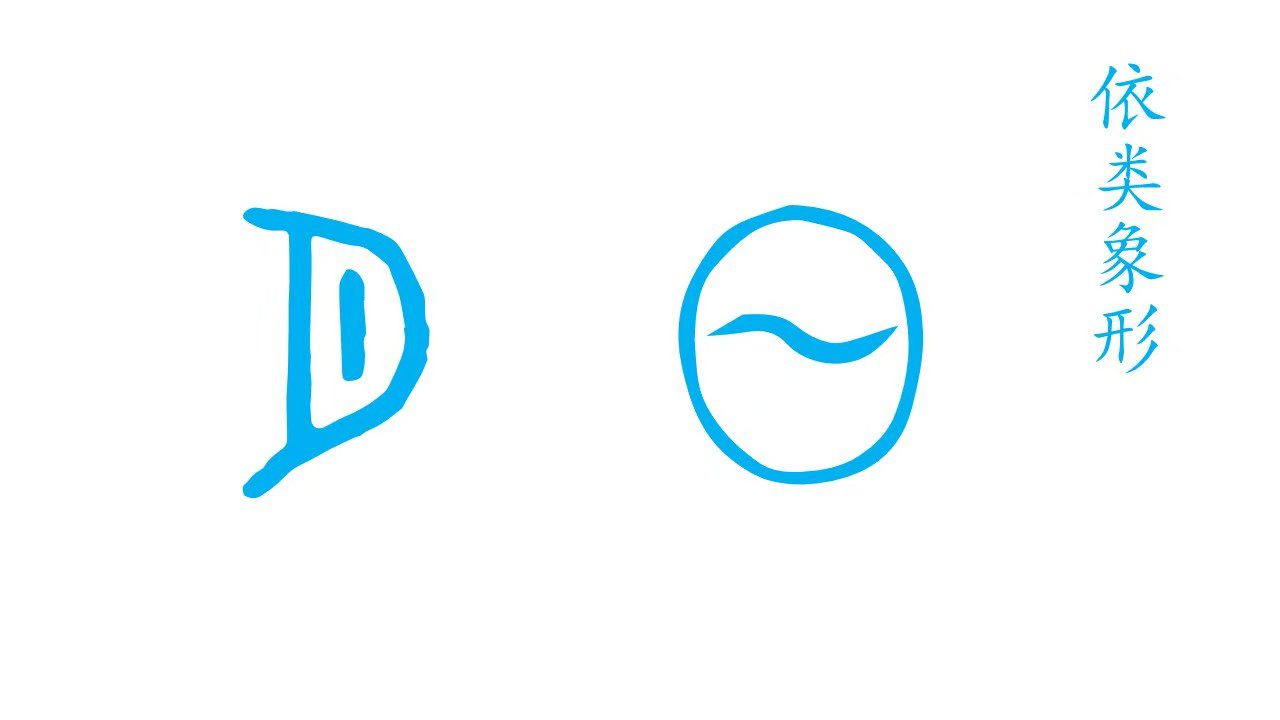

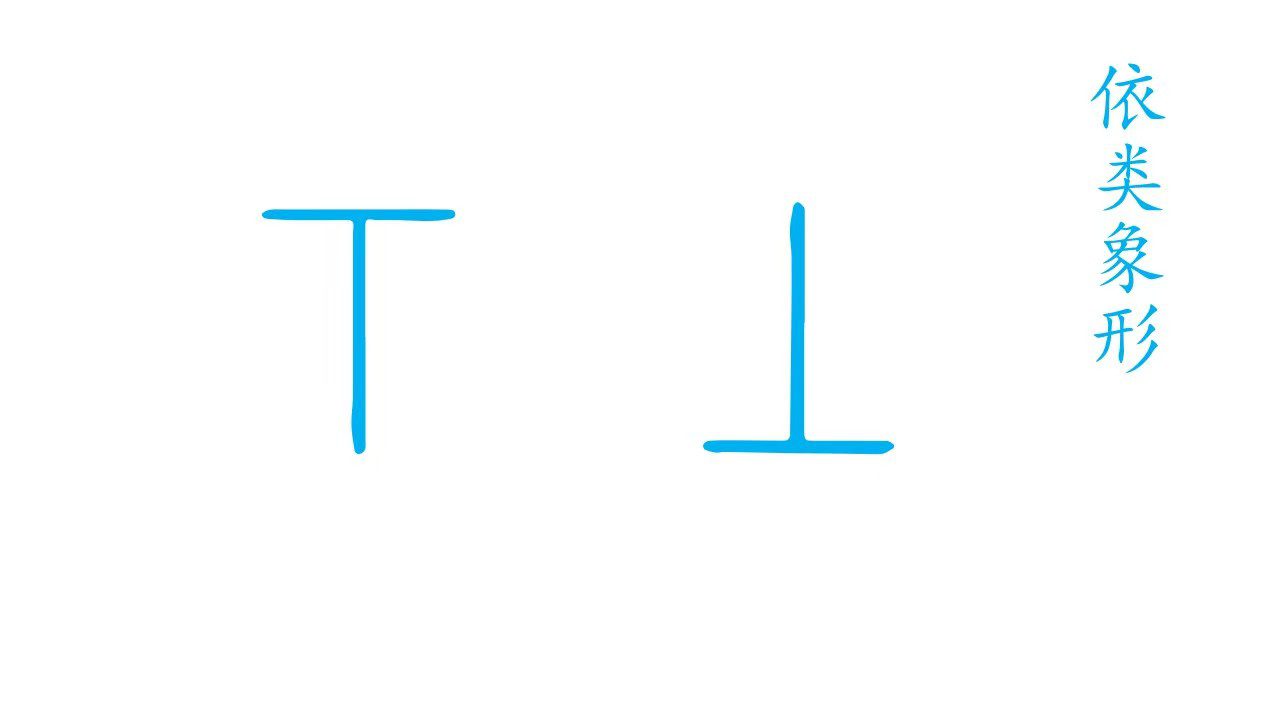

依類象形謂之文:象形與指事

來看依類象形謂之文。類,是類別。大自然中的萬物,有的,有具體的形狀;有的,沒有具體的形狀,它們是一些抽象的概念。有具體形狀的這一類,可以按照它的形狀把它畫出來,這種造字方法就是象形;那些抽象的概念沒有形狀,所以就要用抽象的符號去表達它們,這種造字方法就是指事。

舉例來說明:太陽,它是圓的,所以就畫一個圓的輪廓;它裡面充滿了能量,所以就用一個符號畫在裡面,表達能量;這個字就是“日”。月亮,它圓的時候少缺的時候多,所以就畫一個缺的月亮;而且它裡面也有能量,所以就畫了一筆表示裡面的能量。“日”和“月”這兩個字,就是根據它們的形狀把它們畫出來,這種造字方法是象形。

再來看一個例字:小篆的“上”。上下,這是空間概念,它們是抽象的,沒有具體的形狀。這個時候,就要用抽象的線條來表達它們:先畫一橫,在這一橫的上面再畫一豎。它的意思就是:一個東西在另外一個東西的上方。再看另一個字:“下”。先畫一橫,在這一橫的下面再畫一豎。它的意思就是:一個東西在另外一個東西的下方。“上”和“下”是抽象概念,用抽象的符號來表達它們,這種造字方法就是指事。

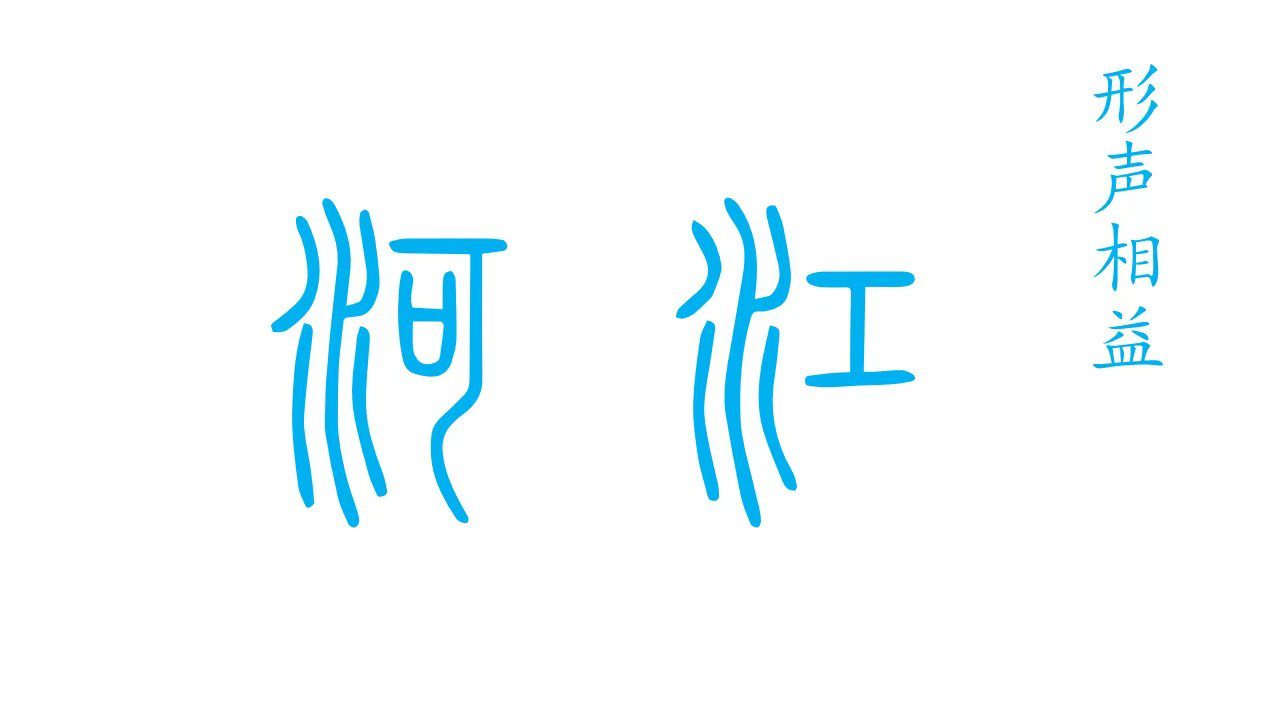

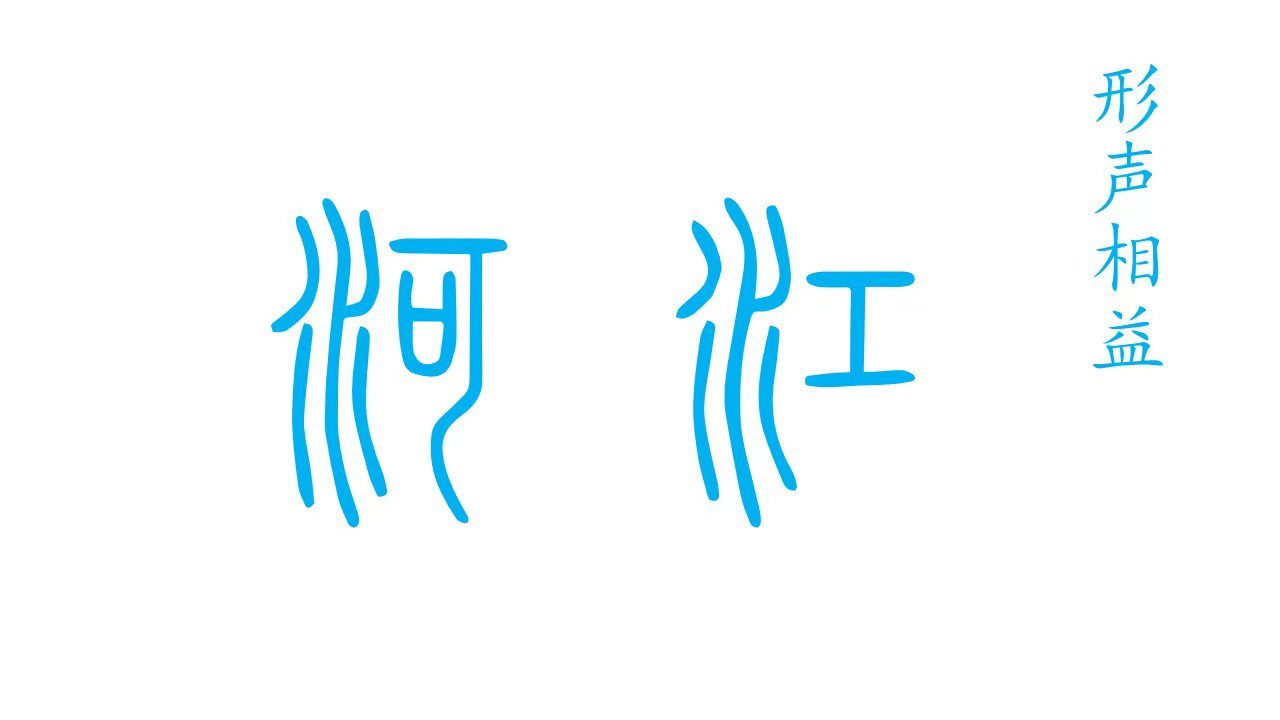

形聲相益謂之字:會意與形聲

再來看形聲相益謂之字。相益,是相加的意思。用形和形相加的方法造出來的字是會意,用形和聲相加造出來的字就是形聲。所以,會意也好,形聲也好,都是由多個字組合而成的,它們都是合體的。

來看形和形相加。一個“戈”加一個“止”,戈,是兵戈,它代表的是戰爭。止,是停止。把這兩個字合在一起,就產生出一個新的字,那就是“武”,它的意思是什麼呢?叫止戈為武。能夠把兵戈停止下來,才是真正的武。再來看另外一個字:一個“人”和一個“言”就組成了“信”,它的意思就是人言為信,人說出來的話就應該算話,這叫人言為信。“武”和“信”就是用形和形相加的方法創造出來的,這種造字方法是會意。

再來看形和聲相加。長江,它是一條很大的水,江水沖刷在兩岸的岩石上,會發出“工工工”的聲音,所以,這條水就叫做“工”。右邊的部分普通話念做“工”,在古音裡面它讀作“剛”,許多方言裡面保留了古音,這個字還讀作”剛”。因為它是一條水,跟水有關,所以它的左邊就加了一個“氵”。一邊代表它的類型(氵),一邊代表它的讀音(工),這個就是形和聲相加。

再看另外一個字:黃河,也是一條很大的水,它兩岸沙土比較多,河水沖刷在沙土上,會發出“可可可”的聲音,所以就稱這條水為“可”。因為它跟水有關,所以在它的左邊就加了一個“氵”字。“江”“河”它們都是用形和聲相加的方法創造出來的字,這種造字方法是形聲。

中國文字的四種造字方法與六書

依類象形謂之文,以“依類象形”的原理造字有兩種方法:象形、指事;形聲相益謂之字,以“形聲相益”的原理造字有兩種方法:會意和形聲;中國文字的造字方法總共就這四種。我們常聽說中國文字是六書造字,另外的兩種是:轉注和假借。這兩種不是造字的方法,而是運用文字的方法,這些內容,我們還會在後面的章節詳細的講解。

現在我們明白了,文和字在最初的時候是有著根本的不同,所以我們學習的這本書才叫做《說‘文’解‘字’》。

止戈為武:真正的「武」

在以上所舉的例字中,有兩個字需要做一個進一步的說明:第一個,是這個止戈為“武”。南唐的徐鍇是這樣解釋的:“載戢干戈,殺以止殺,故止戈則為武”。戢,是停止的意思,要能夠停止干戈;“殺以止殺”是什麼意思呢?它不是去吞併別的國家,去屠殺那裡的人民,這不叫“殺以止殺”。當我們的國家被外敵侵略了,我們拿起武器,把侵略者趕出我們的國家,這個叫“殺以止殺”;這才是止戈為武的真正內涵。

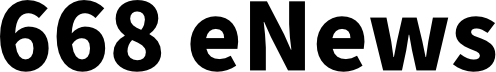

人言為信:季扎掛劍的故事

再看第二個字,人言為“信”。常言說:言為心聲。人言為信的根本,是要有一個守信的心。

我們通過一個歷史故事來說明:在戰國時期,吳國有位公子叫季扎。他有一次要出使魯國,路過了徐國,徐國的國君就招待他。在招待他的時候,徐國的國君對他的佩劍非常喜歡,季扎也看在了眼裡。但是,他有出使魯國的使命,必須要佩戴這把劍。於是,他心裡就想:當我從魯國回來的時候,再次路過徐國,就把佩劍贈送給國君。

後來,季扎出使完魯國回來,在路過徐國的時候才聽說,徐國國君已經去世了。於是,他就來到徐國國君的陵墓前,解下佩劍,把它掛在陵墓前的樹上,然後就走了。他的隨從就產生了疑問,就問他:徐國國君已經死了,您把劍掛在樹上又是送給誰的呢?季扎就說:我在心裡,已經把這把劍許給了國君,我又豈能因為他的死,而違背我的初心呢?

我們看,季扎沒有在言語上把這把劍許給國君,他只是在心裡把劍許給他,於是,他就不肯違背這個初心。這個就是人言為信的精神所在。

好,今天時間到了,就分享到這裡,謝謝大家!

版權聲明:歡迎轉載使用,但請列明出處-墨新聞More-News

此篇文章最開始出處為: 從「依類象形」到「形聲相益」─先文後字的奧祕/《國學專欄》岸先生說文字(六)